“双奥之城”新活力——北京市政协常委会会议建言构建赛事体系

“很久没在北京看到女排比赛了,太精彩了!”6月4日,国家体育馆,世界女排联赛北京站的比赛拉开帷幕。这是新一届国家女排的首次亮相,也是北京继2008年奥运会后,首次承办国际排球赛事,因此吸引了一大批球迷前来观赛。

高水平竞技赛事成了拉动消费的新引擎。单日入场观众最高达1.6万,门票销售总额达到1080万元,吉祥物“V宝”发布首日线上预售额接近10万元……集合150余家企业商户乘势打造的“北京赛事潮动消费季”涵盖了“吃住行游购娱”,这是球迷的盛宴,也是消费者的主场。

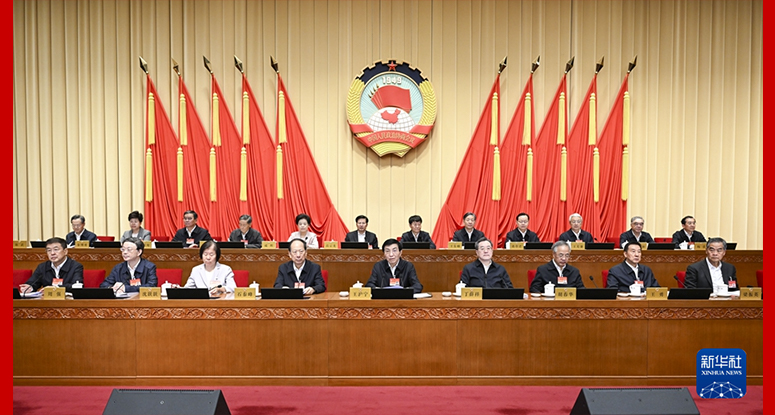

立足“双奥之城”,北京如何抓住机遇,擦亮体育赛事的“北京名牌”,打造“北京样板”?6月16日,政协北京市第十四届委员会常务委员会第十六次会议召开,围绕“构建赛事体系,持续推动首都全民健身和体育产业发展”进行专题协商议政。

整合优质赛事资源

翻开首都的城市赛历,从年初的短道速滑世锦赛、跳水世界杯到黄金周的中国网球公开赛、世界乒乓球职业大联盟(WTT)中国大满贯赛,高规格、高水平竞技比赛接连上演。

2024年,北京发布了“双奥100”精品赛事体系,包括20项国际顶级体育赛事、30项高商业价值赛事、50项本土有影响力赛事。根据赛事体系建设规划,北京将在2025年初步完成赛事体系布局,2026年基本形成赛事体系搭建,2027年全面提升赛事品牌。

蓝图绘就卷已展。北京吹响了打造“国际赛事名城”的号角。

作为“双奥之城”,北京拥有丰富的体育场馆资源和赛事IP,如何利用好这些资源?

为了把情况摸清、把问题找准、把建议提实,今年3月至6月,北京市政协着力做好“搭台”工作,邀请7个民主党派市委和12个区政协等,组成联合调研组,共组织各类调研活动14次,深入7个区实地考察,和相关负责同志、从业人员进行座谈交流9场。

经过深入的调研,展现的成绩令人欣喜,问题也浮出水面。

目前,具有首都特色的体育赛事规划布局仍有待提升。存在着赛事布局及各级各类赛事功能不明确,相关部门在体育赛事管理中的权责划分不够明确等问题。

在北京市政协常委、民进北京市委副主委,丰台区副区长高崇耀看来,点燃发展引擎,需要聚合资源,锻造赛事产业发展新集群。

他认为,可成立市级体育赛事统筹专班,打破部门壁垒,统一调配场馆、资金、宣传等资源,推行“政府搭台、市场唱戏”模式,重点培育本土化赛事公司,打造全链条产业集群。

针对赛事资源分散,对接机制不完善等问题,“建设数字化赛事资源平台,实现精准对接。”北京市政协委员,首都体育学院党委副书记、院长张霞建议,建立工作机制,强化跨部门协同联动,完善赛事保障体系。健全赛事服务标准,全面激发市场活力。

赛事的举办离不开专业的运营机构。从赛事的申办引进、组织运营到市场开发,每一环节都需要专业的平台公司。

培育一批具有引领力的体育赛事龙头企业,是当务之急。北京市政协常委、致公党中央委员杨金生在代表致公党北京市委发言时提出,要充分发挥平台企业作用,提供资源与政策,推动首都体育赛事市场化进度,让龙头企业成为首都顶级赛事筑巢引凤的重要载体、关键细分产业的有力抓手。

擦亮特色赛事品牌

若问今年什么赛事最火?当然是“苏超”。从“村BA”到“苏超”,赛事品牌如何做大做强,传播效应何以放大数倍?值得总结学习的地方有很多。

近年来,北京体育赛事数量迎来井喷的同时,同质化竞争、商业价值不足等问题逐渐显现。如何擦亮特色赛事品牌?

作为贴近基层、连接政府与市场的重要力量,体育社会组织的作用十分重要。北京市政协常委,北京市总工会党组成员、副主席,一级巡视员赵丽君认为,当前尽管相关协会已着手打造北京市田径公开赛等特色品牌赛事,但未能“出圈”,究其原因,主要在于体育社会组织普遍缺乏系统的品牌赛事培育机制,难以将运动项目优质资源转化为具有较强显示度和知名度的群众赛事。

“引导单项体育协会结合自身优势,策划创建一批彰显首都特色、具有区域标识度和吸引力的全民健身品牌赛事。”赵丽君建议。

除了传统的竞技体育赛事,如今电子竞技也是体育赛事的“流量大户”。

而北京已在强化高水平电竞赛事布局,加速布局虚拟体育。2024年11月16日,新工体迎来了一场特殊的赛事——2024KPL(王者荣耀职业联赛)年度总决赛。这场比赛创下了多项历史之最,到场观众及工作人员超过三万人,带动直接经济效益约3.03亿元,充分验证了高端电竞赛事对地方文旅及区域经济发展的带动作用。

今年,KPL年度总决赛落地鸟巢,独一无二的场地加持让比赛更受关注,“奥运遗产”也因电竞注入了新活力。在北京市政协常委,民建中央委员、北京市委副主委李莉看来,这一案例树立了“大型赛事+双奥场馆”的高端标杆,塑造北京“国际电竞大赛之都”的城市形象。

随着2027年首届电竞奥运会举办在即,北京迈向“三奥之城”,已不是个遥远的梦。

释放“赛事+”活力

从竞技到经济,以“赛事”为媒,各地都在以“体育+”打造融合业态的消费场景。

赛事流量大但是消费转化场景不丰富,北京市政协常委,石景山区党组成员、副区长钟棉棉认为目前北京在消费转化效率上仍存在短板,“场馆周边景区、商圈没有形成集聚效应,多业态交互融合与联动不足,制约了赛事主场转变为消费主场。”

去年,F1中国大奖赛、ATP1000上海网球大师赛两项赛事分别吸引了20万和22万人次到场观赛,对“吃住行游购娱”六要素的拉动效应均超过15亿元。

而与之相比,去年无论是WTT中国大满贯赛还是同期的中网带来的消费转化均存在一定差距。

那么“流量”如何变“增量”?

深化“赛事+”场景融合,释放流量价值。钟棉棉以石景山区为例,通过举办WTT中国大满贯赛、滑雪大跳台世界杯等国际顶尖品牌赛事,构建起“赛事+文商旅体科展训”多元融合发展模式,赛事经济规模显著增长,体育消费潜力进一步释放。

“为赛而来,因游停留”,“一站式”体验餐饮、购物和文旅业态已是成功赛事的标配。

钟棉棉建议,开发AI智游平台,定向推送“观赛+定制旅游线路”。发展“票根经济”,打造集赛事活动、购物休闲、特色文化体育于一体的综合性消费圈。创新衍生品体系,探索赛事IP、地标场馆与影视、电竞跨界合作,联合“北京礼物”推出“赛事礼物”系列,丰富体育消费场景。

而针对近年来“体育+”新业态的蓬勃发展,北京市政协常委,民革北京市委常委、中国华夏文化集团主要负责人张兆旗认为,应编制适应“体育+”新业态融合发展的专项规划,支持社会力量挖掘花样滑冰、艺术体操、体育舞蹈、传统武术等体育竞技技能人才与艺术创作机构合作,打造特色艺术体育品牌和文体融合演出项目。

北京市政协主席魏小东表示,体育承载着国家强盛、民族振兴的梦想。我们要深入学习贯彻习近平总书记关于体育的重要论述,持续围绕首都体育发展中的重点难点问题,深入调查研究、精准建言献策、广泛凝聚共识,为推动新时代首都体育高质量发展贡献政协智慧和力量。

打造赛事盛宴,与城市经济发展同频共振,“双奥之城”正焕发新活力。