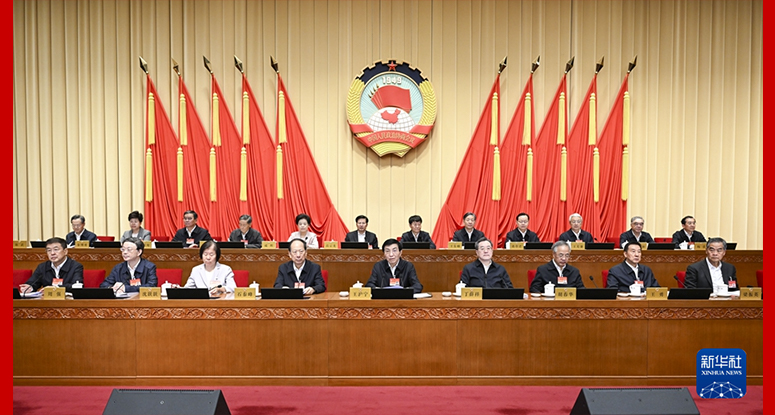

广东省政协——助力人才与岗位的“双向奔赴”

近年来,广东高校毕业生数量呈现不断上升的趋势。广东省2025届高校毕业生人数为87万人,加上省外境外流入的毕业生,就业总量持续增加。与此同时,广东在今年提出实施“百万英才汇南粤”行动计划,持续向广大高校毕业生等青年人才抛出“橄榄枝”。如何实现人才与工作的“双向奔赴”?对此,省政协委员发挥优势,以提案、调研等方式为“稳就业”建言献策。

实现“稳就业”,除了千方百计扩大岗位供给,更重要的是精准对接人才需求。2024年,广东上线“粤就业”小程序,集成补贴申领、就失业登记和招聘用工等“一站式”服务,让就业“触手可及”。

“‘粤就业’小程序进一步完善了就业创业服务平台,但实际应用中还存在部门数据共享的问题,制约了平台功能的有效发挥。”省政协委员曹建忠建议强化大数据应用,整合不同部门的就业相关数据,包括失业率、就业类型、行业需求等,通过数据分析和形势研判,精准把脉就业趋势变化,建立覆盖全区域、涵盖各就业群体的就业“岗位池”,为求职者提供实时的就业趋势和指导。“通过大数据分析,识别出哪些行业或地区存在人才短缺,哪些领域的人才过剩,从而有针对性地进行职业技能培训和职业教育规划。”

专业不对口与市场需求不匹配是影响大学生就业的一大因素。省政协委员丘育华一直关注高校毕业生的就业问题。去年6月,在“粤省事”小程序的“委员会客室”中,他就当起了就业“指导员”,为毕业生网友就业“指点迷津”。“入了天坑专业怎么办?”“大学生自身在就业准备方面可以怎样做?”“大湾区内有哪些很好的就业前景?”对于网友的提问,他表示,世上没有不好的专业和行业。在当前经济高质量发展的环境下,只要能够上岗就业的行业都要积极尝试,学生的求职视野应该更加开阔,不要轻易对自身设限。

根据与网友交流的思考,并结合调研,丘育华在今年提交提案。他建议由政府部门,与高校、企业对接,组织高校的在校学生在毕业前一年甚至前两年,到专业相应对口的企业进行培训和实习,提供给在校生更多实践实习机会,有效解决就业难;同时也能帮助企业精准匹配人才,企业准确提出实际需求,提高人岗匹配精度,实现人才精准对接。

“精准供需对接,提升人才培养质量是解决大学生就业的基础,是破解当前大学生就业结构性矛盾的根本之策。”省政协委员王福亮也在提案中建议,高校要坚持以科技创新需求为牵引,针对新技术、新产业、新业态,动态调整优化高等教育学科设置,有针对性地培养国家战略人才和急需紧缺人才。对此,省教育厅在回复中表示,将发挥就业状况评价反馈作用,不断优化学科专业结构,同时加强招生培养就业联动,增设前沿特色专业及优化升级现有专业,着力缓解结构性就业矛盾。(人民政协报记者 林仪 揭春雁)